asdar.id menyediakan Member Premium Download untuk download file tanpa embel-embel iklan dan halaman, apa lagi harus menunggu timer yang begitu lama. Dengan berlangganan Member Premium Download, semua file dapat didownload dengan singkat langsung menuju ke sumbernya!, klik DISINI untuk DAFTAR atau DISINI untuk LOGIN :-) Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Admin DISINI. Untuk cara download file Member Free Download, bisa membaca Tutorial Download yang ada dibawah Timer (halaman Safelink) saat menekan tombol download.

asdar.id menyediakan Member Premium Download untuk download file tanpa embel-embel iklan dan halaman, apa lagi harus menunggu timer yang begitu lama. Dengan berlangganan Member Premium Download, semua file dapat didownload dengan singkat langsung menuju ke sumbernya!, klik DISINI untuk DAFTAR atau DISINI untuk LOGIN :-) Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Admin DISINI. Untuk cara download file Member Free Download, bisa membaca Tutorial Download yang ada dibawah Timer (halaman Safelink) saat menekan tombol download.Postingan ini terinspirasi tulisan yang ditulis oleh Meneg BUMN yang bisa dikategorikan cukup berani menerobos ruang-ruang tabu bagi ukuran seorang menteri namun benar adanya. Silahkan lihat postingannya dengan judul “Kalau rapat tidak perlu lagi makanan kecil“. Postingan ini juga bukanlah latah karena banyak yang memfavoritkan Pak Dahlan Iskan saat ini. Prinsipnya hanya sesuatu yang baik rasanya perlu dicontoh.

“Makanan kecil” is small thing. Iya, setuju. Tapi coba kita dalami lagi. Jika rapat dilakukan tidak efektif sehingga frekuensi dan durasinya menjadi lebih banyak dan panjang serta dilakukan pada waktu yang lama. Tentu saja small thing becoming big thing? Di proyek berukuran sedang saja, hampir tiap hari dilakukan rapat. Bahkan dilakukan lebih dari sekali. Ayo kita cek frekuensi rapat di proyek:

- Rapat koordinasi external mingguan (Owner, MK, Perencana, dan Kontraktor).

- Rapat koordinasi internal Bulanan (Pejabat inti kontraktor).

- Rapat koordinasi internal mingguan masing-masing bidang (umumnya ada 5 bidang yaitu Engineering, Operasional, Administrasi, QC, dan Safety).

- Rapat koordinasi harian (koordinasi lapangan).

- Rapat presentasi metode, perencanaan, presentasi subkont, dan lain-lain.

- Rapat khusus insidensial.

- Rapat atau lembur lainnya.

Berapa jumlah rapat dalam sebulan? Kira-kira ada 60-70 rapat (rata-rata diasumsikan 65 rapat). Trus, jika peserta rapat adalah 5-10 orang (rata-rata 7 orang) dan biaya snack paling tidak Rp. 10.000,-/orang. Maka biaya makanan kecil di proyek per bulan adalah 65 x 7 x Rp. 10.000,- = Rp. 4.550.000,-. Untuk proyek yang berdurasi 1 tahun, biaya makanan kecil menjadi Rp. 54.600.000,-. Suatu perusahaan jasa konstruksi BUMN dianggap memiliki 200 proyek dalam setahun. Sehingga biaya makanan kecil adalah Rp. 10.920.000.000,-. Jika laba bersih perusahaan konstruksi itu adalah Rp. 250 M, maka prosentasi biaya makanan ringan (small thing) secara perusahaan adalah 4.4%. Seandainya makanan kecil diganti dengan minuman seperti air putih, tentu saja terjadi efisiensi biaya akan sangat besar ditambah efek samping yang menyehatkan.

Berapa jumlah rapat dalam sebulan? Kira-kira ada 60-70 rapat (rata-rata diasumsikan 65 rapat). Trus, jika peserta rapat adalah 5-10 orang (rata-rata 7 orang) dan biaya snack paling tidak Rp. 10.000,-/orang. Maka biaya makanan kecil di proyek per bulan adalah 65 x 7 x Rp. 10.000,- = Rp. 4.550.000,-. Untuk proyek yang berdurasi 1 tahun, biaya makanan kecil menjadi Rp. 54.600.000,-. Suatu perusahaan jasa konstruksi BUMN dianggap memiliki 200 proyek dalam setahun. Sehingga biaya makanan kecil adalah Rp. 10.920.000.000,-. Jika laba bersih perusahaan konstruksi itu adalah Rp. 250 M, maka prosentasi biaya makanan ringan (small thing) secara perusahaan adalah 4.4%. Seandainya makanan kecil diganti dengan minuman seperti air putih, tentu saja terjadi efisiensi biaya akan sangat besar ditambah efek samping yang menyehatkan.

Hitung-hitungan di atas terkesan pelit, sehingga menjadi tabu untuk dijelaskan. Padahal ini hanyalah soal budaya dan anggapan. Berkembang pendapat di kalangan pelaku proyek bahwa “memberi makanan tidak akan membuat proyek rugi”. Ya jelas dong, dengan prosentase biaya yang kecil jelas efek pada kerugian proyek juga kecil bahkan sangat kecil dibandingkan dampak kerugian karena faktor unbalanced contract.

Efisiensi dan pelit memang hanya terpisah oleh tirai yang sangat tipis. Namun tujuan efisiensi tetap saja baik. Andaikan diambil kebijakan bahwa efisiensi atas biaya makanan ringan tersebut dibagi dua, separo untuk tambahan laba proyek dan sebagian lagi untuk kesejahteraan karyawan, dan dianggap jumlah karyawan adalah 2500 orang, maka tiap orang akan mendapat ± Rp. 2 jt/tahun (jauh lebih besar dari rencana BLT). Kita tentu tak perlu pusing kenaikan BBM hanya dengan mengubah pandangan sempit dan budaya.

Pak Dahlan Iskan telah memulai langkah perubahan budaya dan pola pikir yang terlihat pada banyak tulisan di blognya yang tidak hanya ditulis pada saat sudah menjadi Menteri, namun jauh sebelumnya. Jika secara induk sudah memulai, kenapa di proyek belum memulai? Ini yang mengusik penulis dalam melaksanakan proyek.

Cerita dan hitung-hitungan di atas adalah contoh sederhana saja. Sangat mungkin dikembangkan dalam aspek yang lebih luas. Kita dapat melihat dari sisi biaya energi, biaya alat, biaya upah, dan biaya lainnya. Kita coba yang paling populer saja saat ini yaitu biaya BBM yang terkait dengan budaya tadi.

Dalam pengamatan penulis di proyek, ada beberapa budaya yang berhubungan dengan efisiensi dan BBM, yaitu:

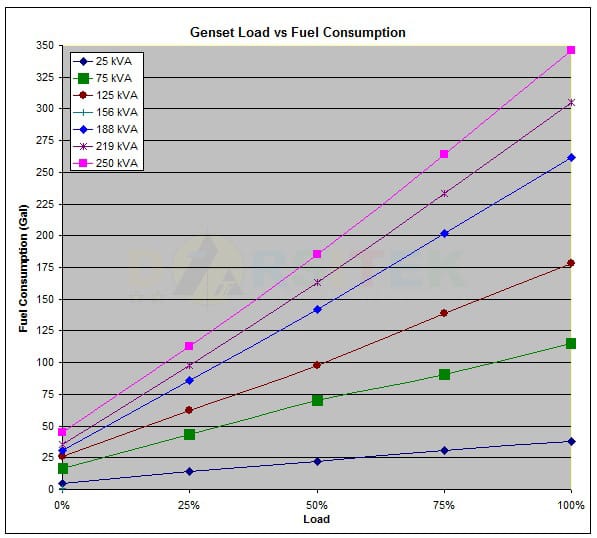

- Budaya lembur. Jam kerja normal umumnya hingga jam 16.00 atau 17.00. Lembur di proyek biasanya hingga jam 22.00 bahkan untuk yang melakukan pengecoran bisa sampai pagi. Jika sumber listrik adalah PLN, maka tanpa sadar rate biaya yang lebih tinggi pada peak hour telah membuat extra cost. Jika sumber listrik adalah genset, maka tanpa sadar telah membuat penggunaan genset dengan load yang rendah sedemikian biaya per satuan waktu juga menjadi lebih tinggi. Belum lagi genset pada akhirnya akan sering berada pada posisi stand by dimana fuel consumption adalah 13-15%.

- Budaya menggunakan lampu di siang hari hanya karena gorden yang belum atau malas dibuka atau menghindari silau sinar matahari.

- Budaya lupa mematikan lampu setelah digunakan. Sehingga lampu menyala nyaris 24 jam.

- Budaya harus ada penerangan malam di proyek yang cukup banyak untuk urusan marketing yang menghabiskan biaya ratusan juta rupiah.

- Budaya bahwa mess proyek harus berada di dekat kota dan bukannya di dekat proyek hanya karena asumsi lebih dekat dengan sumber resources di kota.

- Budaya menggunakan kendaraan ber cc tinggi namun masih bisa dengan kendaraan ber cc rendah hanya karena kenyamanan tarikan kendaraan.

Masih banyak lagi budaya-budaya lain di proyek yang terkait efisiensi dan BBM. Contoh budaya di atas saja sudah cukup membuktikan bahwa pelaku proyek pada khususnya bisa dikatakan “manja” atau jika tidak mau dikatakan “tidak punya rasa memiliki proyek hingga negara ini”. Terus terang kita terlena dengan berbagai subsidi sedemikian tidak mendidik kita untuk bersikap mandiri dan kritis bahwa budaya-budaya tersebut telah membuat kita menjadi boros, tidak kompetitif, manja, selalu menuntut, dan hingga membebani negara begitu beratnya.

| Tahun | Subsidi Energi (trilyun) | Cicilan Utang (trilyun) | Selisih (%) |

| 2005 | 104,5 | 126,8 | 21,4 |

| 2006 | 94,4 | 156,6 | 65,5 |

| 2007 | 116,9 | 180,5 | 54,5 |

| 2008 | 223,0 | 192,3 | -13,8 |

| 2009 | 94,6 | 210,4 | 122,4 |

| 2010 | 143,5 | 230,3 | 60,5 |

| 2011 | 133,8 | 240,1 | 79,4 |

Budaya-budaya itu dengan terpaksa penulis kaitkan dengan budaya timur kita yang membuat “kritik membangun” adalah pilihan terakhir dalam proses perubahan. Budaya timur kita menurut penulis kurang menempatkan kritik sebagai bagian yang harus dihormati. Umumnya kita merasa kurang nyaman dengan kritik. Rasa tidak enak dan seterusnya menyebabkan praktik-praktik boros lambat laun menjadi budaya seperti contoh di atas. Tidakkah kita sadar bahwa budaya kita saat ini mengarah dan cenderung konsumtif yang boros?

Saat ini rasanya bukan waktunya memperdebatkan benar atau tidaknya ada hubungan antara budaya timur kita dan budaya tidak efisien. Di level proyek, sudah sangat perlu melakukan efisiensi dalam rangka menjaga profitabilitas akibat rencana kenaikan BBM atas tren ICP yang terus naik. Di level sebagai bagian dari negara, kita juga harus berperan serta membantu negara memberikan solusi atas subsidi BBM yang membuat telah membuat postur APBD tidak sehat yang jika diteruskan berpotensi membuat negara menjadi bankrut seperti negara Yunani dan Italia yang rasio hutang terhadap PDB nya masing-masing adalah 130% dan 118%. Bandingkan dengan negara dengan ekonomi yang baik seperti Cina dengan rasio hutang hanya 19,1%. Negara telah terbebani subsidi yang salah satu akibatnya adalah budaya tidak efisien. Mengatasinya hanya pada penambahan hutang. Walaupun rasio hutang kita masih di bawah 30% terhadap PDB, lambat laun subsidi akan membuat porsi hutang semakin besar terhadap PDB. Hingga akhirnya negara akan masuk ke dalam krisis seperti yang sedang dialami oleh Yunani dan Italia.

Tindakan efisien memang hanya terpisah oleh tirai yang sangat tipis dengan sebutan atau pandangan pelit seperti halnya antara bijaksana dan bodoh. Tapi pilihan ada pada kita. Jika memang pandangan sempit atau bahkan budaya harus diubah demi tujuan yang jauh lebih besar, mengapa tidak? Budaya yang tidak efisien memiliki peran yang cukup besar dan pilihan cerdas ada di tangan kita.

Tindakan efisien memang hanya terpisah oleh tirai yang sangat tipis dengan sebutan atau pandangan pelit seperti halnya antara bijaksana dan bodoh. Tapi pilihan ada pada kita. Jika memang pandangan sempit atau bahkan budaya harus diubah demi tujuan yang jauh lebih besar, mengapa tidak? Budaya yang tidak efisien memiliki peran yang cukup besar dan pilihan cerdas ada di tangan kita.

Sumber referensi: manajemenproyekindonesia.com

Sekian postingan kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa share artikel ini ke sosial media agar yang lain bisa membacanya. Untuk mengikuti perbaruan konten situs ini, silahkan berlangganan melalui notifikasi yang muncul saat mengakses situs ini. Sekian dan terima kasih.